ÍNDICE

- 1 Quién es Víctor Frankenstein

- 1.1 Víctor Frankenstein dentro de la historia: el creador y su destino narrativo

- 1.2 Análisis psicológico de Víctor Frankenstein: mente, ambición y fragilidad humana

- 1.3 Contexto histórico y curiosidades sobre la creación del personaje Víctor Frankenstein

- 1.4 Análisis de los escenarios desde el punto de vista de Víctor Frankenstein

- 1.5 Relaciones de Víctor Frankenstein con otros personajes y similitudes con figuras literarias afines

- 1.6 Qué puede aprender un escritor de Víctor Frankenstein para crear historias y mejorar sus textos

- 1.7 Lecciones narrativas de Víctor Frankenstein para escritores

- 1.8 FAQs

- 1.8.1 ¿Quién es Víctor Frankenstein en la novela de Mary Shelley?

- 1.8.2 ¿Por qué Víctor Frankenstein es importante en la literatura?

- 1.8.3 ¿Qué puede aprender un escritor de Víctor Frankenstein?

- 1.8.4 ¿Cuál es el conflicto principal de Víctor Frankenstein?

- 1.8.5 ¿Qué representa Víctor Frankenstein en la obra de Mary Shelley?

Quién es Víctor Frankenstein

Víctor Frankenstein dentro de la historia: el creador y su destino narrativo

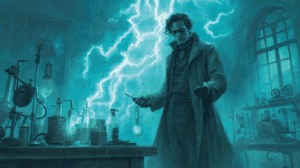

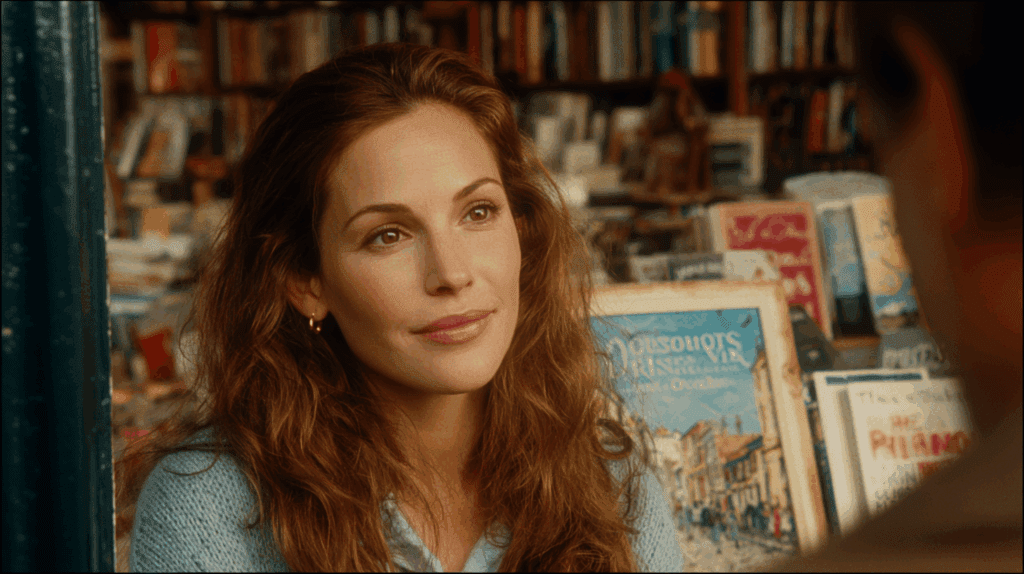

Mary Shelley presenta Frankenstein o el moderno Prometeo a través del relato de un hombre que ha cruzado un límite imposible. Víctor Frankenstein narra su experiencia al explorador Robert Walton desde un barco atrapado en los hielos del norte. Ese testimonio se convierte en el núcleo de la novela: una historia contada desde el final, cuando el creador contempla el precio de su propia obra.

Su etapa en Ingolstadt marca el punto de partida del conflicto. Shelley lo muestra encerrado entre libros y frascos de laboratorio, obsesionado con descifrar los mecanismos de la vida. La pasión científica se transforma en impulso creador cuando decide ensamblar un cuerpo con fragmentos humanos y someterlo a la fuerza de la electricidad. En el instante en que la criatura abre los ojos, la narración cambia de rumbo. La curiosidad se convierte en tragedia, y todo lo que sigue nace de esa primera elección.

A partir de ahí, la historia avanza como una cadena de consecuencias. La criatura huye, y con ella se desata un movimiento que arrastra a Víctor por ciudades, montañas y mares. Cada encuentro, cada pérdida y cada silencio dentro del libro remiten al gesto que dio origen a la vida artificial. Shelley construye la trama como una espiral que parte de la ambición y desemboca en la ruina. La muerte de su hermano, la ejecución de Justine, la caída de Clerval y la desaparición de Elizabeth dibujan un itinerario de retorno al punto inicial: la soledad.

Análisis psicológico de Víctor Frankenstein: mente, ambición y fragilidad humana

El relato de Víctor Frankenstein expone cómo un impulso intelectual se transforma en un conflicto interior que atraviesa toda la novela. Shelley retrata a un joven entregado a la ciencia, convencido de que el conocimiento puede vencer a la muerte. Ese entusiasmo, que al principio parece una virtud, se convierte en el origen de su desorden emocional cuando la criatura cobra vida.

Desde ese momento, su pensamiento se fragmenta entre la razón y el arrepentimiento, y su voz, al narrar los hechos, refleja el peso de esa fractura. La evolución psicológica del personaje se percibe en cada escena: su mirada sobre la ciencia se vuelve incierta, su lenguaje cambia, y el relato pasa del asombro a la desesperación sin que haya un corte visible entre ambos estados.

Fortalezas de Víctor Frankenstein: intelecto, pasión y perseverancia

Shelley compone el perfil de Víctor a partir de una inteligencia excepcional unida a una energía que rara vez se detiene. Desde su infancia muestra curiosidad por la naturaleza y por todo lo que prometa una explicación del origen de la vida. Ese impulso lo lleva a estudiar sin descanso y a aislarse en la búsqueda de un conocimiento que nadie ha alcanzado. Su mente analítica combina disciplina y sensibilidad, una mezcla que lo vuelve capaz de conectar campos distintos —filosofía natural, anatomía, electricidad— en un único propósito. La pasión con la que persigue sus ideas no se limita al descubrimiento científico; forma parte de su identidad. Cada logro y cada error son una extensión de sí mismo.

El relato muestra su capacidad para sostener una investigación durante años sin perder convicción. Shelley lo presenta en largas jornadas de estudio, ajeno al entorno, entregado a una sola meta: dar vida a la materia. Esa determinación constituye una fuerza narrativa que sostiene buena parte de la novela. En ella se funden ambición, entusiasmo y una fe absoluta en el poder del conocimiento. Sus fortalezas, sin embargo, no funcionan como virtudes permanentes. En cuanto la criatura respira, todo aquello que lo elevaba se convierte en la fuente de su caída.

Debilidades de Víctor Frankenstein: culpa, aislamiento y deterioro interior

La misma mente que lo impulsó a crear también lo condena a enfrentarse a sus consecuencias. Shelley describe el inicio del declive en el instante posterior a la animación del cuerpo: el miedo surge antes que el remordimiento, y ambos se instalan como una sombra que acompaña el resto del relato. Víctor abandona su laboratorio, enferma y se aleja de sus estudios, incapaz de sostener la mirada sobre su propia obra. Esa huida no lo libera; solo traslada el conflicto al terreno emocional. La culpa se convierte en su centro de gravedad.

Con el paso de los capítulos, esa culpa se transforma en una obsesión que altera su juicio. La muerte de su hermano y la injusticia contra Justine intensifican su desorden interno. La razón cede ante la memoria, y el pensamiento científico se disuelve en angustia. Shelley registra el deterioro físico y moral con precisión: fiebre, insomnio, delirio. Cada síntoma traduce una idea mental que se repite sin descanso, la imposibilidad de revertir lo ocurrido. Su aislamiento no es sólo geográfico; es una separación del mundo y de sí mismo. El científico se convierte en prisionero de su conciencia, y la narración adquiere el tono de una confesión donde el arrepentimiento nunca encuentra consuelo.

Contexto histórico y curiosidades sobre la creación del personaje Víctor Frankenstein

Cuando Mary Shelley comenzó a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo, Europa vivía un momento de transformación científica y cultural. Los laboratorios, las teorías sobre la electricidad y las primeras investigaciones anatómicas habían despertado una fascinación general por el límite entre la vida y la muerte.

En ese entorno de experimentos, tertulias y debates filosóficos nació el personaje de Víctor Frankenstein, un joven que encarnaba la ambición de dominar las leyes de la naturaleza. La autora tomó esa inquietud de su tiempo y la convirtió en el centro de una reflexión narrativa sobre la creación, el conocimiento y la responsabilidad humana.

El contexto intelectual y científico del siglo XIX

El pensamiento ilustrado había impulsado una fe casi absoluta en la razón. En Inglaterra, los avances médicos y eléctricos ofrecían nuevas posibilidades para comprender el cuerpo humano. Experimentos como los de Luigi Galvani y Giovanni Aldini, que aplicaban corrientes eléctricas a tejidos animales y cadáveres, alimentaron la idea de que la electricidad podía contener la esencia vital. Shelley conocía esas teorías y las incorporó al imaginario del joven Frankenstein, un estudiante que ve en la ciencia un medio para reproducir el acto divino de dar vida.

La novela se sitúa en ese punto de transición entre la Ilustración y el Romanticismo. Mientras la razón promovía el dominio del conocimiento, la sensibilidad romántica advertía del peligro de cruzar los límites naturales. Shelley utilizó a Víctor Frankenstein como figura de enlace entre ambas corrientes. Su pensamiento racional lo lleva a experimentar; su sensibilidad lo condena al sufrimiento. El resultado es un personaje que representa el conflicto entre progreso y moral, entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de aceptar los límites de lo humano.

El origen literario y personal del personaje

En el verano de 1816, Mary Shelley viajó con Percy Bysshe Shelley a Villa Diodati, junto al lago Lemán, donde coincidieron con Lord Byron y John Polidori. Aquella reunión, marcada por la lluvia y las conversaciones sobre fantasmas, dio origen al desafío de escribir una historia que causara miedo. Shelley imaginó entonces a un estudiante que lograba dar vida a un ser artificial y que, al contemplarlo, comprendía el alcance de su error. Esa visión nocturna fue el germen de Frankenstein.

La autora vertió en el personaje parte de las ideas que había asimilado de su entorno intelectual y de su propia biografía. Su madre, Mary Wollstonecraft, había defendido la educación racional de las mujeres; su padre, William Godwin, promovía la libertad de pensamiento. En Víctor Frankenstein se perciben esas influencias, transformadas en la figura de un hombre que persigue la verdad sin atender a las consecuencias. La soledad, la pérdida y la reflexión sobre los límites del conocimiento reflejan tanto las inquietudes de la época como las personales de su autora.

Curiosidades documentadas sobre la creación de Víctor Frankenstein

El manuscrito original de Frankenstein fue corregido por Percy Shelley, pero la voz narrativa y la concepción moral pertenecen íntegramente a Mary. La primera edición apareció en 1818 de forma anónima, firmada solo con una dedicatoria a su padre. Tres años después, la segunda edición incluyó su nombre y consolidó la autoría femenina de una de las novelas más influyentes del siglo XIX.

Entre los borradores conservados se aprecia que Shelley cambió varias veces el tono del relato de Víctor: en los primeros capítulos, el científico mostraba más orgullo que remordimiento, y en los posteriores se acentuó su conciencia de culpa. Ese ajuste explica la profundidad psicológica del personaje. También se sabe que Shelley consultó manuales de anatomía y tratados de filosofía natural para construir los pasajes sobre la creación, lo que otorga al texto un grado de realismo poco habitual en la literatura de su tiempo.

El éxito inicial fue discreto, pero el personaje de Víctor Frankenstein despertó interés inmediato entre los círculos científicos y literarios. Se leía como una advertencia moral sobre los peligros del conocimiento sin medida. Con el paso de los años, esa figura se convirtió en un arquetipo del creador que pierde el control de su obra, aunque esa lectura pertenece más al legado cultural que a la intención original de Shelley.

Análisis de los escenarios desde el punto de vista de Víctor Frankenstein

Mary Shelley convierte el espacio en una extensión de la conciencia de su protagonista. Cada lugar que atraviesa Víctor Frankenstein revela una fase distinta de su transformación, desde la fascinación científica hasta el agotamiento final.

El lector no recibe descripciones ornamentales; percibe el mundo a través de la mirada de un hombre que busca respuestas. El movimiento del personaje, siempre entre la creación y la huida, marca el ritmo del relato y define una geografía interior.

Los espacios del conocimiento: Ingolstadt y el laboratorio

El viaje a Ingolstadt abre el ciclo de aprendizaje y ambición. Víctor llega a una ciudad universitaria donde el saber se presenta como una promesa de poder. La soledad del estudiante y su dedicación absoluta al estudio transforman el aula en un espacio cerrado, donde el conocimiento deja de ser un fin y se convierte en una forma de encierro. Shelley describe el laboratorio como un lugar sin luz natural, dominado por instrumentos y restos de materia, que reflejan el aislamiento mental del protagonista.

En ese entorno, la ciudad desaparece. Lo único que permanece es el cuerpo inerte que intenta animar. La ciencia se impone sobre cualquier vínculo humano, y el mundo exterior se reduce al ámbito de la experimentación. El laboratorio representa la culminación de su deseo de control. A partir de ese momento, la idea del espacio se asocia al desequilibrio. Ingolstadt, que en principio simbolizaba el conocimiento, queda convertida en el escenario del error irreparable.

Los escenarios del aislamiento: montañas, ciudades y huida

Tras la creación de la criatura, los desplazamientos de Víctor revelan su descomposición interior. Las montañas suizas, los caminos nevados y las ciudades extranjeras funcionan como paisajes de la culpa. Shelley describe esos lugares desde una distancia emocional: cada vez que Víctor cambia de escenario, su voz se vuelve más introspectiva y el entorno pierde detalle. La naturaleza deja de ser un refugio; se convierte en testigo silencioso de su huida.

Los espacios urbanos intensifican esa sensación de desarraigo. Ginebra, Londres o Escocia aparecen sin vida, como si el protagonista caminara entre sombras. El viaje físico se confunde con el mental: el movimiento no lo libera, solo multiplica la distancia entre su conciencia y la realidad. El paisaje actúa como un eco de su mente, un territorio donde el remordimiento se impone sobre cualquier posibilidad de consuelo.

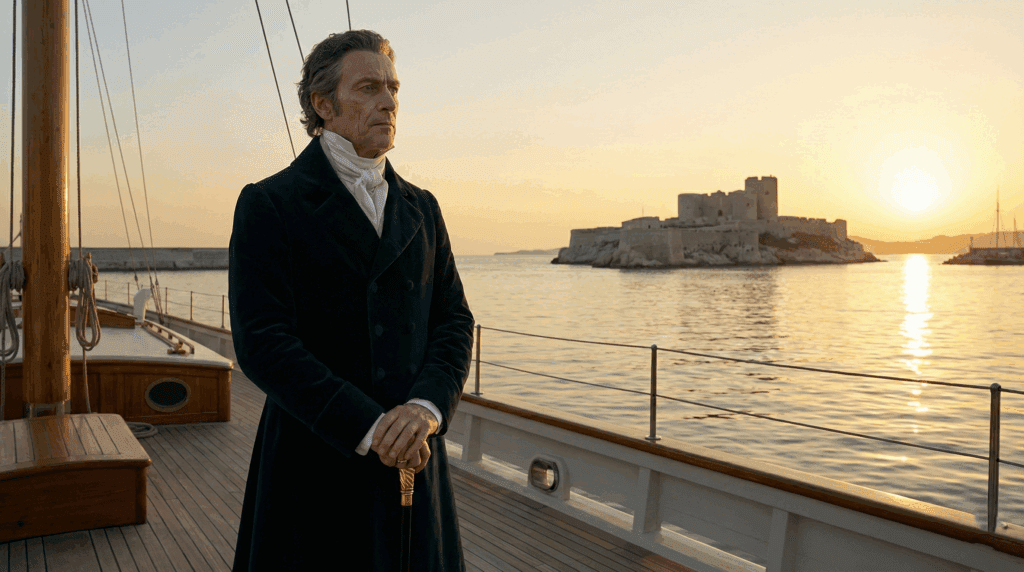

El paisaje final: el Ártico como reflejo del destino

El Ártico cierra el recorrido de Víctor Frankenstein. Allí, rodeado por el hielo y el silencio, confiesa su historia a Walton. Ese entorno extremo refleja la desaparición de todo vínculo humano y de todo resto de esperanza. La inmensidad blanca no representa grandeza ni pureza, sino agotamiento. Shelley construye ese espacio como un espejo de su estado final: un hombre reducido a la memoria de lo que ha perdido.

El mar helado, los fragmentos de hielo y la soledad del horizonte resumen el trayecto completo del personaje. En ese paisaje desaparecen el laboratorio, las montañas y las ciudades. Queda solo la vastedad y el eco de su confesión. El espacio final no busca redención, solo registro. La historia termina allí donde el entorno deja de ofrecerle refugio.

Relaciones de Víctor Frankenstein con otros personajes y similitudes con figuras literarias afines

Víctor Frankenstein existe en función del vínculo que mantiene con los demás. Su carácter se revela a través de la mirada de quienes lo rodean y de las reacciones que despierta.

Cada relación amplía una zona de su conciencia, y esa red de afectos y conflictos define su humanidad tanto como su ciencia. Mary Shelley construye su historia con voces que se reflejan entre sí, como si cada personaje fuera una parte del espejo que el protagonista evita mirar.

Relación con los personajes principales y secundarios que aparecen en la historia

La criatura es el centro de esa red. Representa el resultado físico y moral de sus actos. Frente a ella, Víctor proyecta su miedo y su culpa. La relación entre ambos no es de padre e hijo, ni de creador y creación, sino de conciencia y consecuencia. Shelley los une a través del rechazo y la persecución, dos movimientos que alimentan su destrucción mutua. Cada encuentro entre los dos deja al descubierto el abismo emocional que los separa y que, al mismo tiempo, los une.

Henry Clerval funciona como el contrapunto moral. Su entusiasmo por la vida contrasta con la obsesión de Víctor. Cada conversación entre ambos marca un intento de retorno al equilibrio, una búsqueda de armonía que el protagonista ya no puede sostener. En Elizabeth se concentra la promesa de un afecto imposible, la idea de un hogar que permanece siempre fuera de su alcance. Su muerte, más que un desenlace, actúa como una sentencia.

El padre representa la razón y la herencia moral. Es la voz del deber frente a la ambición. Justine encarna la inocencia sacrificada por las consecuencias de sus actos, un reflejo de la injusticia que Víctor no logra reparar. Walton, por su parte, es la última figura del espejo. Escucha, registra y comprende. En él, Víctor encuentra por fin una mirada que lo contiene. Cada uno de estos personajes traza el contorno de su caída: la criatura lo enfrenta, Clerval lo equilibra, Elizabeth lo humaniza, su padre lo juzga, Justine lo condena y Walton lo sobrevive.

Similitudes de Víctor Frankenstein con otros personajes conocidos

Dentro de la tradición literaria, Víctor Frankenstein comparte rasgos con figuras que exploran los límites del conocimiento y la conciencia moral. Fausto es su antecedente más evidente: ambos encarnan la curiosidad llevada al extremo y el deseo de dominar lo que trasciende a la razón. La diferencia reside en la reacción ante el resultado. Fausto pacta con la oscuridad desde el deseo; Víctor se hunde en ella por la culpa.

Prometeo, el titán que roba el fuego a los dioses, ofrece otro punto de comparación. Mary Shelley lo cita en el propio subtítulo de la novela: el moderno Prometeo. Ambos personajes representan la transgresión del orden divino y la carga del castigo. El castigo de Víctor no proviene de los dioses, sino de su propia conciencia, que se convierte en juez y verdugo.

En el ámbito del siglo XIX, su figura se aproxima a la de Raskólnikov, protagonista de Crimen y castigo, y al doctor Jekyll de Stevenson. Todos comparten la fractura entre razón y moral. El primero asesina por una teoría; el segundo se divide para conocer su naturaleza; Víctor crea para comprender la vida y termina destruyéndola. Cada uno enfrenta el mismo dilema: la imposibilidad de sostener la lucidez cuando el conocimiento deja de tener límites.

Qué puede aprender un escritor de Víctor Frankenstein para crear historias y mejorar sus textos

La figura de Víctor Frankenstein demuestra cómo una historia se construye desde la coherencia entre pensamiento y acción. Shelley desarrolló al personaje a partir de una idea que lo domina y que termina dándole forma al relato entero.

Cada paso de Víctor nace del mismo impulso que lo destruye, y esa continuidad convierte su trayectoria en una lección de escritura: todo personaje cobra sentido cuando su deseo se mantiene intacto incluso frente a su propia caída.

Consejos para escritores tomando como referencia a Víctor Frankenstein

El primer aprendizaje que ofrece este personaje es la importancia del impulso narrativo. Shelley no inicia la historia con un suceso, sino con una voluntad. El protagonista busca desafiar los límites del conocimiento y esa ambición mueve cada escena. Todo escritor necesita identificar esa raíz en sus propios personajes, la semilla de la que brota la acción. Sin un deseo nítido, una historia se disuelve antes de empezar.

También enseña la relevancia de la progresión emocional. Víctor se transforma sin perder su esencia. Al comienzo se guía por la euforia del descubrimiento; más adelante, por el miedo y la culpa. El lector percibe ese cambio sin que la autora lo subraye. Shelley deja que la voz del personaje revele su evolución. En la práctica, eso significa escribir desde la experiencia interna y no desde la descripción.

Otra lección está en la estructura de consecuencias. Cada decisión de Víctor genera un efecto tangible que impulsa la trama. Nada ocurre por azar. La novela se sostiene porque cada acontecimiento responde a una causa. Para el escritor, entender este principio implica construir historias donde las acciones pesen, donde los actos arrastren significado y dirección.

El último aprendizaje se encuentra en la mirada moral del relato. Shelley nunca absuelve ni condena del todo a su protagonista. Le concede lucidez, pero no consuelo. Esa ambigüedad mantiene viva la historia. Un escritor puede tomar de aquí una clave esencial: la complejidad nace cuando el autor renuncia al juicio y se limita a mostrar. En ese espacio entre lo que se narra y lo que se calla se esconde la verdad del personaje.

Análisis del personaje Víctor Frankenstein con diferentes recursos literarios

Mary Shelley emplea el punto de vista múltiple como eje estructural. La historia pasa por la voz de Walton, por la del propio Víctor y por la criatura. Este juego de perspectivas permite que el lector perciba al protagonista desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. La técnica enseña que el punto de vista define quién cuenta la historia y cómo se interpreta el conflicto.

Otro recurso esencial es la modulación del lenguaje. En los primeros capítulos, la voz de Víctor es exaltada, racional, ansiosa por descubrir. Conforme avanza la trama, se quiebra y adopta un tono confesional. Shelley usa la palabra como medida del cambio interior. Para un escritor, este recurso demuestra que la evolución psicológica se refleja en la forma, no en la explicación.

La autora también maneja con precisión la tensión entre descripción y acción. Los escenarios, la ciencia y el paisaje no interrumpen el relato; lo acompañan. Shelley integra la reflexión dentro del movimiento. Esa técnica muestra al escritor cómo equilibrar ritmo y pensamiento sin romper la continuidad narrativa.

Por último, la novela funciona como una metáfora del acto creativo. Víctor construye su criatura con la misma entrega con la que un autor da forma a su obra. Lo que teme de ella es lo que ha puesto de sí mismo. Shelley transforma ese vínculo en motor literario: crea un personaje que se enfrenta al peso de su creación. Quien escribe puede reconocer en ese gesto el mismo vértigo que siente al ver cómo una historia empieza a tener vida propia.

Lecciones narrativas de Víctor Frankenstein para escritores

Analizar a Víctor Frankenstein es una lección directa de escritura. Mary Shelley convirtió la ambición, la culpa y el conocimiento en una estructura narrativa que aún guía a quienes buscan aprender a escribir personajes coherentes y relatos con propósito. Su protagonista muestra cómo una motivación sólida puede sostener toda una trama, cómo el conflicto interno define el tono y cómo la consecuencia da forma al final.

En cada página de Frankenstein hay una técnica que un escritor puede estudiar: la evolución psicológica, el ritmo narrativo y la voz que se adapta al cambio. Entender su diseño es comprender la mecánica que sostiene cualquier buena historia y el oficio que transforma una idea en literatura.

FAQs

Víctor Frankenstein es el científico suizo que crea a la criatura en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Representa el conflicto entre conocimiento, moral y ambición humana.

Su historia simboliza los límites del conocimiento y el precio de la creación. Es una de las representaciones más profundas del creador enfrentado a su propia obra.

El personaje enseña a construir protagonistas con motivaciones claras, conflictos internos coherentes y evolución psicológica visible dentro de la trama.

Su deseo de desafiar la muerte lo lleva a crear vida, pero ese acto desencadena una lucha entre la razón científica y la culpa moral que lo consume.

Representa la conciencia del creador y la responsabilidad ante lo creado. Su figura encarna el dilema ético y emocional que toda creación conlleva.