ÍNDICE

El arquitecto del desierto

Sinopsis de “El arquitecto del desierto”

En las tierras áridas del antiguo Egipto, bajo el intenso sol que baña el desierto y la mirada atenta de un faraón poderoso, un arquitecto llamado Anuk lleva sobre sus hombros la tarea de diseñar la tumba real.

Durante semanas, ha ideado planos y alineado bloques de piedra con la obsesión de crear un monumento que atraviese los siglos sin mostrar grietas. El prestigio de su familia y el juicio del faraón alimentan un temor constante: el error.

Relato de “El arquitecto del desierto”

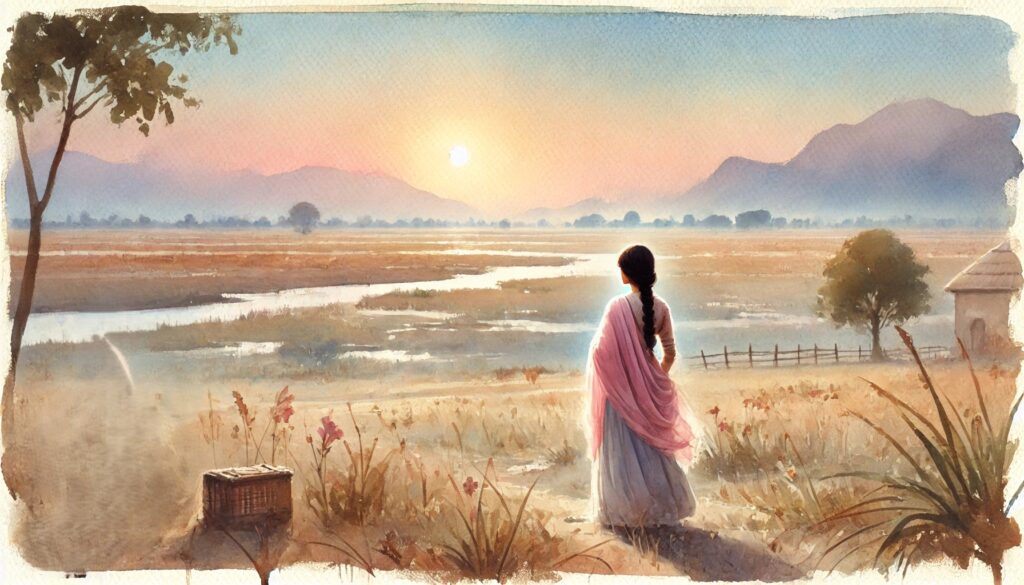

El alba despuntaba sobre el Nilo, tiñendo el horizonte con reflejos dorados. Las barcas de pesca flotaban en un silencio casi sagrado, mientras los primeros rayos de luz revelaban el contorno de las palmeras a orillas del río. Anuk, un arquitecto al servicio del faraón, se asomó a la ventana de su taller. Desde ese punto podía ver cómo la vida despertaba en la capital del reino, con artesanos, soldados y campesinos dispuestos a cumplir con sus labores.

Hacía tiempo que Anuk había recibido la misión más relevante de su carrera: diseñar la tumba real del faraón Nekhet. Entre los muros del palacio corría el rumor de que la obra debía ser imponente, un símbolo eterno que honrase la memoria del gobernante. El arquitecto, heredero de una tradición familiar de constructores, sentía que todo se concentraba en ese encargo. Si triunfaba, el elogio llegaría de varias generaciones; si fallaba, su nombre quedaría manchado para siempre.

Se adentró en su taller, poblado de rollos de papiro y maquetas de barro que representaban distintos proyectos. El calor matinal ya pesaba sobre sus hombros. Antes de ponerse manos a la obra, bebió un poco de agua de un ánfora de barro. Luego revisó los planos en los que había trabajado hasta altas horas de la noche. Junto a él, se hallaban algunos aprendices que esperaban instrucciones, tomando notas en tablillas de arcilla. Anuk marcó con un cálamo los puntos de apoyo que consideraba esenciales en la estructura de la tumba, recordando la importancia de la solidez en cada bloque de piedra.

Ese día estaba previsto que saliera a inspeccionar el terreno, en plena zona desértica, donde ya se habían cavado los primeros cimientos. Anuk subió a un carro tirado por un asno y recorrió un camino polvoriento que serpenteaba entre pequeñas aldeas y un paisaje casi irreal, con dunas brillando bajo el sol. Junto a él, un aprendiz llamado Nefer sostenía un cofre con herramientas y planos. Durante el trayecto, Anuk no dejaba de pensar en su principal temor: que el proyecto no llegara a la perfección requerida. Cada vez que imaginaba una pequeña grieta en los muros de la tumba sentía un nudo en la garganta.

En el campamento de obreros se encontraban canteros tallando bloques de piedra caliza y carpinteros que fabricaban puntales para sostener la estructura. El arquitecto descendió del carro y examinó el avance con ojos minuciosos. Sin embargo, a cada paso, algo le hacía fruncir el ceño: un bloque ligeramente desalineado, una junta que no parecía compacta. Su impaciencia crecía al contemplar esas supuestas imperfecciones. El capataz, un hombre robusto llamado Aban, lo saludó con deferencia, pero enseguida notó la inquietud de Anuk.

—Maestro, los obreros están siguiendo el plano al detalle —explicó Aban, asombrado—. Si hay alguna incidencia, la corregiremos, pero quizás te preocupas en exceso.

Anuk asintió, sin dar mayor explicación. Sentía que pocos comprendían la dimensión de su responsabilidad. El faraón Nekhet confiaba en su familia; un fallo sería imperdonable. Aun así, al observar el horizonte desértico, no podía negar la belleza del lugar, la armonía que inspiraba el vasto silencio interrumpido por el viento. Decidió encauzar su ánimo y marcó instrucciones claras para pulir cada arista.

Tras varias jornadas de trabajo, los muros subieron con lentitud. Anuk se desplazaba de un lado a otro, dibujando correcciones en una tablilla, hablando con los obreros, reforzando su obsesión por la rectitud de cada bloque. Nefer, su aprendiz, lo asistía pero se preocupaba al verlo tan tenso. Algunas noches, el joven intentaba distraerlo contando relatos sobre reyes pasados y ciudades misteriosas, pero el arquitecto apenas sonreía. Se acostaba repasando mentalmente las mediciones, soñando con derrumbes y con reproches del faraón.

Al cabo de un tiempo, mientras el cielo anunciaba una tormenta de arena inusual, Anuk se afanaba en terminar una fase crucial de la tumba. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo que dificultaba la visión. Los obreros se apresuraron para asegurar los andamios, y el capataz sugirió suspender la tarea, pero Anuk insistió en sellar algunos bloques antes de retirarse. Sentía que cualquier retraso era inaceptable.

El viento se intensificó, y la arena azotó a los trabajadores con tal rudeza que varios se cubrieron el rostro y se guarecieron tras muros provisionales. Nefer suplicó al maestro que se pusiera a salvo, mas Anuk se mantuvo en su empeño. Entonces, un golpe de aire desgarrador sacudió uno de los puntales, y parte de la estructura cedió. Un estruendo resonó en el lugar. En cuestión de segundos, un muro recién alzado se vino abajo, levantando una polvareda que cegó a muchos.

Cuando se dispersó el polvo, pudieron ver el daño: un sector considerable de la tumba había colapsado. El arquitecto, cubierto de arena y con el corazón latiendo a un ritmo vertiginoso, contemplaba la escena con incredulidad. Se sentía responsable, pues había forzado a los obreros a permanecer bajo esa tempestad. Desesperación e impotencia se mezclaban en su interior. Esto es justo lo que temía, pensó. Un fallo que quedará escrito en la historia.

Los días posteriores fueron oscuros para Anuk. Mientras se recuperaba del susto y revisaba la magnitud de las pérdidas, una avalancha de sentimientos lo invadió. Por un lado, la vergüenza de no haber evitado el derrumbe; por otro, la rabia contra la tormenta que escapaba a su control. Se encerró en su tienda improvisada, rehuyendo las miradas de los obreros. Sentía que había defraudado al faraón y a sí mismo.

Pero la obra debía continuar. El capataz reunió a la cuadrilla para retirar los escombros y rescatar todo lo que se pudiera reutilizar. Aunque ninguno acusó directamente al arquitecto, Anuk percibía la insatisfacción en el ambiente. Y sobre todo, percibía su propio reproche interno. Nefer, por su parte, no se separaba de él, intentando brindarle apoyo moral. Una tarde le sugirió:

—Maestro, tal vez necesitamos reorganizar los planos y la logística. La estructura puede rehacerse de manera más sólida con algunos cambios.

Anuk escuchó en silencio. Se daba cuenta de que tenía la oportunidad de diseñar un refuerzo o buscar un planteamiento distinto, pero la ansiedad lo dominaba. Temía que cualquier otra decisión condujera a un nuevo desastre. Esa parálisis lo mantenía dando vueltas en el campamento, sin resolver nada, sin reactivar el trabajo. Finalmente, el capataz lo encaró con respeto, le recordó que los obreros esperaban sus órdenes y que la inacción podría hundir el proyecto.

Esa noche, Anuk intentó conciliar el sueño en su tienda. El viento soplaba con un susurro más amable, como si lo invitara a reflexionar. Se levantó, salió descalzo, sintiendo la arena fresca bajo los pies, y contempló las estrellas. Pensó en la grandeza que representaba ese firmamento infinito, un orden cósmico donde los astros no necesitaban su aprobación para brillar. De algún modo, se sintió pequeño y, a la vez, aliviado. Comprendió que su control sobre la realidad era limitado.

Al amanecer, convocó a Nefer y se sentó con él cerca de unas rocas, lejos del bullicio, para repasar los planos. Empezó a trazar correcciones: reforzar las bases, crear cámaras internas con soportes adicionales y diseñar un sistema de drenaje que evitara acumulaciones peligrosas. Al hacerlo, notó que la tensión disminuía, como si la catarsis de aceptar el fracaso inicial lo liberara de la presión por la perfección absoluta.

Con un plan renovado, reunió al equipo y comunicó los ajustes. Sorprendidos, los obreros apreciaron la disposición a escuchar sugerencias y a repensar el diseño. El capataz vio a un Anuk distinto, más abierto a la colaboración. Se pusieron manos a la obra para reconstruir la parte dañada. Cada bloque se alzaba de nuevo, pero sin el agobio de la prisa. El arquitecto promovía un ritmo firme, revisando con detalle y aprendiendo de la tormenta que había dejado su huella.

A medida que pasaron los días, la tumba retomó su forma, esta vez con mayor solidez. Durante esas faenas, Anuk también aprovechó los ratos libres para charlar con los obreros, conocer sus inquietudes y compartir historias. Descubrió que muchos tenían temores propios: unos dudaban si los salarios llegarían a casa; otros temían heridas en el trabajo. Esa humanidad compartida lo ayudó a rebajar su obsesión por la perfección.

Una tarde, Nefer y el arquitecto subieron a una colina cercana para contemplar la obra desde la distancia. El cielo estaba despejado, y el sol pintaba el desierto con un tono anaranjado. Se veía la estructura en reconstrucción, con andamios y bloques bien alineados. Anuk respiró hondo y sintió que, a pesar de todo, había algo hermoso en el proceso de volver a levantar lo caído. Pensó que, si la tormenta no hubiera ocurrido, habría permanecido atenazado por el temor a fallar. Ahora veía que el error podía ser un detonante para reconfigurar su método de trabajo y su relación con su propia mente.

Pasaron semanas hasta que la tumba recobró el nivel de progreso de antes, e incluso lo superó. Anuk ya no necesitaba recorrer cada palmo con un frenesí desmedido. Se sorprendía descubriendo momentos de calma. Empezó a creer que la solidez nace no de la rigidez, sino de la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Reconoció que perseguir la perfección absoluta era fútil, dado que el desierto, con su imprevisibilidad, recordaba su fragilidad humana.

Cuando el faraón Nekhet visitó la obra para supervisar el avance, Anuk se preparó con nervios. Pensaba en disculparse por el derrumbe parcial, aunque el faraón ya había recibido informes al respecto. Sin embargo, Nekhet, al ver la tumba y notar que las mejoras eran claras, lo felicitó por la determinación demostrada al recuperarse del contratiempo. El gobernante comentó que la adversidad pone a prueba el temple de un hombre, y que la grandeza de una construcción no radica en no haber caído nunca, está en levantarse con mayor sabiduría.

Esas palabras resonaron en el arquitecto. Comprendió que la aprobación real no exigía un trabajo inmaculado de primera, sino un proceso en el que la persistencia superase el error. Aquella noche, las estrellas en el firmamento parecían más brillantes, o al menos a él se lo parecían. Cenó junto a Nefer y el capataz, riendo con cierta relajación por primera vez en mucho tiempo.

La construcción se encaminó a su fase final: pintar los muros internos con jeroglíficos y adornos. Anuk, en lugar de apremiar a los artesanos y presionarlos con su obsesión, dialogaba con ellos para que la obra respirara un aire armónico. Le proponían combinaciones de colores y escenas simbólicas que harían memorable la tumba. Poco a poco, ese gran monumento dejó de ser una carga pesada sobre su conciencia y se transformó en un proyecto compartido que integraba la creatividad de varios.

Cuando el último bloque se colocó, y la cámara principal se selló con un portón de piedra tallada, el arquitecto sintió un cosquilleo de orgullo. Recordó la tormenta inicial y el derrumbe, y agradeció que las cosas hubieran sucedido de esa manera. Quizá, sin ese golpe de la naturaleza, nunca habría comprendido los límites de su control y la importancia de la aceptación. Su ansiedad radicaba en la imposibilidad de admitir que el mundo no era estático ni esperaba su permiso para cambiar.

En la ceremonia de inauguración el faraón Nekhet acudió con su séquito. Había incienso aromático y coros que cantaban himnos al dios Osiris. Anuk participó con respeto, sintiendo que un ciclo se cerraba. El monarca se dirigió al arquitecto y elogió la magnificencia de la tumba, asegurando que los antepasados bendecirían su nombre. Le dijo que aquel lugar se mantendría en la memoria del reino como testimonio de la resiliencia. Anuk inclinó la cabeza, aceptando el reconocimiento con humildad.

Concluida la ceremonia, el capataz y los obreros se despidieron, listos para nuevos encargos en otras regiones. Nefer regresaría con Anuk al palacio, pero antes se detuvieron para dar un último vistazo al desierto. El aprendiz comentó que la sabiduría no estaba únicamente en dominar la técnica, residía en aprender del azar y no sucumbir al miedo cuando las cosas se tuercen. El arquitecto asintió, sintiéndose, por fin, capaz de expresar un “gracias” con la voz firme.

En su taller, Anuk guardó los planos finales de la tumba con un cuidado especial, consciente de que representaban la huella de un trayecto lleno de aprendizajes. Esa noche se sentó junto a una lámpara de aceite, abrió un pergamino nuevo y se dispuso a escribir unas reflexiones personales. Sabía que, en el futuro, otros arquitectos de su estirpe podrían heredar esos apuntes. Quería dejar constancia de que la mayor obra no es la que se levanta sin contratiempos, es la que supera la incertidumbre y renace con más fortaleza que antes.

Moraleja de “El arquitecto del desierto”

La historia de Anuk pone de manifiesto cómo la necesidad de perfección puede derivar en una ansiedad que socava la confianza y la alegría de crear. El arquitecto asume la responsabilidad de un proyecto grandioso, sintiendo que cada paso debe ser impecable para honrar su legado y no decepcionar al faraón. Esa obsesión lo lleva a exigir demasiado de sí mismo y de los demás, sin contemplar la posibilidad de que el entorno —como el desierto— sea impredecible.

Cuando la tormenta arrasa parte de la construcción, el mundo de Anuk se tambalea. Su peor pesadilla cobra forma en el derrumbe de un muro. Sin embargo, al pasar por ese fracaso aparente, descubre un enfoque distinto para manejar la tensión. Hasta ese momento, se paralizaba ante la idea de un error irreparable. Tras la prueba, comprende que incluso un proyecto tan ambicioso puede rehacerse con solvencia si uno adopta una actitud abierta.

En la reconstrucción, Anuk recurre a la colaboración y a la adaptación. Empieza a escuchar a quienes lo rodean, en vez de sumirse en el orgullo de un control total. Se libera de la carga de tener que “hacerlo todo bien” a la primera, entendiendo que la fluidez es esencial cuando se trabaja en un entorno cambiante. Ese paso lo ayuda a regular la ansiedad: en lugar de ver el fallo como el final, la ve como un suceso que invita a un replanteamiento.

La moraleja esencial radica en la importancia de convertir la crisis en un detonante de crecimiento. La obsesión por la perfección evitaba que Anuk disfrutara el proceso creativo. Al aceptar que el desierto y las tormentas forman parte de la realidad, y que el azar no se puede controlar, se libera de un peso excesivo. Esa visión más flexible se convierte en serenidad, permitiéndole reanudar la obra con una paz interior que antes desconocía.

La historia también subraya que la ansiedad se alimenta de la creencia de que un error define toda nuestra valía. El arquitecto temía que un simple fallo arruinara su reputación ante el faraón y la posteridad. Cuando se produce el derrumbe, comprueba que las cosas pueden solucionarse y que el respeto que los demás tienen hacia él no se pierde si demuestra perseverancia y prudencia. Ese descubrimiento alivia la presión: la excelencia no exige la ausencia de desaciertos, sino la habilidad de reponerse y mejorar tras cada contratiempo.

Un factor determinante es el acercamiento a los obreros y a la comunidad de la obra. Anuk, hasta la tormenta, vivía con la mentalidad de “yo me ocupo de todo”. Después, integra las voces de quienes conocen el material y el ritmo de construcción. El acto de compartir responsabilidades disminuye la soledad que potencia la ansiedad. Al abrirse a los consejos del capataz y del aprendiz, crea un entorno más cooperativo y reduce la noción de que todo depende de él.

La fortaleza no está en evitar los problemas, reside en aprender de ellos. La calma llega cuando asumimos que no es factible controlar cada elemento del entorno (en este caso, la furia del viento), ni cerrar cada detalle sin margen de error. Precisamente en la adaptabilidad reside la verdadera resistencia. El temor a la imperfección deja de ser un demonio que inhabilita la creatividad y se convierte en una señal de alerta, algo que invita a la cautela pero no a la paralización.

El legado que Anuk deja para futuros arquitectos no se basa en reglas infalibles para que una tumba sea perfecta. Se fundamenta en la vivencia de que la ansiedad se domestica cuando comprendemos que, incluso si algunas piezas se desmoronan, siempre es posible reerguirse. El aprendizaje real se da en el acto de volver a colocar los bloques con sabiduría añadida.

La tumba de Egipto simboliza la grandeza que muchos anhelan construir en cualquier ámbito de la vida. A veces, la ansiedad por alcanzar la perfección impide disfrutar o nos lleva a la inacción. Ocurre que, ante el primer golpe de realidad, se abre la oportunidad de acercarse a las personas, reimaginar el plan y avanzar con menos presión sobre los hombros. Quien asimila este principio afronta nuevos retos con la seguridad de que la excelencia nace no de nuestra capacidad de reinventarnos una y otra vez.