ÍNDICE

El puente invisible

Sinopsis de “El puente invisible”

En el Japón feudal, la vida de un samurái se define por la disciplina y la valentía. Sin embargo, en esta historia, un reconocido guerrero se enfrenta a un desafío inesperado: el temor a cruzar un puente que parece endeble. Nadie imaginaría que alguien entrenado en el arte de la espada podría temblar ante un tramo de madera que cruza un modesto arroyo.

Sin embargo, el rumor crece entre la población, y se multiplican las historias sobre la supuesta fragilidad de esa construcción. A medida que pasan los días, el samurái se siente atrapado en su inseguridad.

Relato de “El puente invisible”

La aldea se despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el sonido de los herreros golpeando metales al rojo vivo. Los campesinos cruzaban las calles con sacos de grano, y los niños corrían tras los perros que merodeaban en busca de alimento. El aroma del arroz cocido se mezclaba con el olor de la leña húmeda, creando un ambiente cálido a pesar de las brisas que recorrían los caminos.

Bajo la luz del sol naciente, Akihiro, un samurái de renombre, caminaba hacia la plaza central. Llevaba la espada enfundada en su obi y mantenía la mirada firme, como se esperaba de alguien de su categoría. Ese día, se dirigía a visitar a un amigo que lo había invitado a cruzar un antiguo puente en las afueras, cerca de los arrozales.

Muchas personas admiraban a Akihiro desde la distancia, pues había demostrado su habilidad en múltiples torneos. Sin embargo, pocos sabían que el temor lo acompañaba en un aspecto concreto de su vida: atravesar ese puente tan frágil. Sus tablas eran estrechas y se mecían con el viento. Los rumores sobre su posible debilidad eran conocidos en la región. Al principio, el guerrero no había prestado atención, pero cuando intentó cruzar por primera vez, experimentó una sensación de vértigo que lo paralizó.

Mientras recorría el camino hacia el lugar donde se alzaba esa pasarela, recordaba cómo empezó todo. Unos meses atrás, varios campesinos comentaban en la taberna que el puente parecía inestable. Akihiro, con aire sereno, respondió que la fortaleza de un samurái radica en el coraje de afrontar cualquier reto. Cuando fue a probar, se sorprendió al sentir que cada paso se hundía un poco y que el agua, a varios metros de distancia, generaba un leve murmullo amenazante. En ese momento, la ansiedad se instaló en su interior como un puño cerrado alrededor de su pecho.

Cada día que pasaba, el miedo aumentaba. Aun así, intentó disimular ante la gente. Siguió con sus entrenamientos de espada y con sus responsabilidades, pero no pudo evitar ese hormigueo en el estómago cada vez que alguien mencionaba el puente. Repetía para sí mismo que era una tontería, que había enfrentado desafíos mayores, y aun así su mente se bloqueaba cuando imaginaba aquellas tablas crujientes.

Esa mañana, el amigo que lo esperaba era Yuto, un artesano que se dedicaba a tallar esculturas en madera. Yuto lo invitó a acompañarlo a un templo al otro lado del puente, donde se celebraría una ceremonia en honor a los ancestros de la aldea. Akihiro deseaba asistir, sobre todo porque el maestro del templo guardaba valiosos pergaminos que hablaban de la tradición samurái. Le interesaba consultarlos para ampliar su conocimiento de la historia de su clan.

Al llegar al sendero que conducía al puente, Akihiro sintió un escalofrío. Observó la estructura: un arco de madera con tablas ligeramente separadas. El agua corría por debajo, calmada pero persistente. Yuto avanzó con naturalidad, sin preocuparse demasiado. El samurái, en cambio, se detuvo a unos pasos. Su mente le enviaba imágenes de las tablas rompiéndose, de él cayendo al agua, de la gente mirando con decepción. Comenzó a sudar.

—Venga, la ceremonia está por empezar —comentó Yuto desde la mitad del puente—. ¿Te pasa algo?

Akihiro, con la mirada clavada en las tablas, tragó saliva y musitó que necesitaba un momento. Respiró hondo, puso un pie sobre el primer tramo y lo sintió temblar. Le pareció que su corazón retumbaba con fuerza. Después de unos segundos, retrocedió y se apartó sin decir palabra.

Yuto regresó, notando el rostro pálido del samurái.

—Tranquilo. Si no te sientes cómodo, busquemos otro sendero, aunque tardemos más —propuso el artesano.

El guerrero negó con la cabeza, sintiéndose avergonzado de su propia reacción. No entendía cómo alguien capaz de dominar la katana con maestría podía bloquearse de esa forma. Decidió acompañar a Yuto por un camino alternativo que bordaba el arroyo y llegaba hasta el templo, aunque demorase casi el doble.

Durante la caminata, conversaron de otras cosas para restar importancia al incidente. Aun así, Akihiro apenas prestaba atención. Su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos: ¿Qué dice esto de mí como samurái? ¿Por qué no logro controlar esta sensación?

Cuando al fin alcanzaron el templo, la ceremonia había finalizado. Algunas personas se dispersaban y los monjes se retiraban a sus aposentos. El maestro al que Akihiro deseaba ver se había marchado. La frustración se sumó a su ansiedad. Con la cabeza gacha, se despidió de Yuto y emprendió el regreso.

Mientras andaba en soledad, escuchó un murmullo detrás de unos árboles. Se asomó y observó a un monje de aspecto sereno, vestido con una túnica sencilla, recogiendo ramas caídas. Al sentirse observado, el monje se giró con calma y saludó con respeto.

—¿Puedo ayudarte? —preguntó el monje.

Akihiro dudó un segundo antes de responder que estaba bien, que solo paseaba. En ese momento, sin que él lo notara, sus manos temblaban un poco por la rabia que sentía hacia sí mismo.

—Pareces inquieto —añadió el monje con suavidad—. Tal vez te sirva compartir tus pensamientos con alguien.

El samurái lo miró, extrañado por la cordialidad de un desconocido. Tras un momento de vacilación, se animó a contarle que su ansiedad lo superaba cada vez que se acercaba a ese puente. El monje escuchó con mucha atención. No lo interrumpió ni hizo muecas de sorpresa, lo cual tranquilizó al guerrero.

—Dicen que ese puente es endeble —concedió el monje—, pero otros afirman que lleva años en pie y que aguanta el paso de varios. ¿Has intentado acercarte con otra actitud?

Akihiro inspiró hondo. Explicó que no comprendía por qué su mente lo traicionaba, ya que había sido valiente en batallas de verdad. El monje asintió con gesto comprensivo.

—La ansiedad a veces surge en escenarios que no se ajustan a nuestro sentido de la lógica. El miedo no siempre responde a un peligro real, sino a la sensación de no tener el control.

El samurái se quedó pensando. Al final, el monje se presentó con el nombre de Ryokan y le comentó que acampaba cerca del río, en una cabaña modesta que la gente del templo le permitía usar. Invitó a Akihiro a visitarlo cuando quisiera.

Unos días después, acosado por la inquietud que no lo dejaba dormir, el guerrero decidió acudir a esa cabaña en busca de orientación. Llegó al atardecer. El lugar estaba rodeado de cerezos y un camino de piedras conducía a una puerta de bambú. Ryokan lo recibió con una sonrisa y le ofreció té en un cuenco de cerámica.

El monje le preguntó sobre su vida, sus logros, su formación como samurái. Akihiro habló de las horas de entrenamiento, de los combates que libró y de cómo había construido su reputación a base de disciplina. Mientras escuchaba, Ryokan notaba cómo el guerrero hablaba con orgullo de sus proezas, pero que algo se quebraba en su voz cuando mencionaba el puente.

—Sientes que este miedo quebranta tu identidad —dijo el monje—, es como si la fuerza que demuestras en todo lo demás no tuviera validez ante esa pequeña construcción de madera.

Akihiro asintió, apenado. Ryokan continuó:

—Podrías reforzar el puente, pedir que le pongan soportes, pero intuyo que tu inquietud no se resolvería. Porque el problema no radica en las tablas, está en la imagen mental que te turba cuando las pisas.

El samurái se quedó en silencio un largo rato. Comprendía esas palabras, pero no veía la salida.

Al día siguiente, Ryokan le propuso un ejercicio: se acercarían al puente sin la intención de cruzarlo. Solamente lo observarían y notarían las emociones que surgían. Akihiro aceptó, algo escéptico.

Fueron juntos. El sol de media mañana iluminaba el arroyo, y el puente se reflejaba en las aguas tranquilas. El samurái sintió que el corazón se le aceleraba al ver su objetivo. El monje le pidió que respirara despacio. Le recomendó que se detuviera en el canto de los pájaros, en el murmullo del río y en el susurro del viento. Akihiro se esforzó por concentrarse en esos sonidos. Poco a poco, su rigidez fue disminuyendo.

—Observa cómo la mente se llena de imágenes y pensamientos. Permite que pasen sin alimentarlos —susurró Ryokan.

El guerrero notaba oleadas de nerviosismo, pero también descubría que, al no pelear contra esa sensación, algo de la tensión bajaba. Tras unos minutos, volvieron a la cabaña.

Así transcurrió alrededor de una semana. Cada día, el monje y el samurái repetían la visita al puente, pero sin cruzarlo. Akihiro sentía que la ansiedad no lo dominaba tanto, aunque seguía ahí. Una tarde, Ryokan tomó un trozo de cuerda y se la entregó:

—Hoy apoyarás la cuerda en el puente, te servirás de ella como referencia. Harás un pasito y te detendrás.

Akihiro obedeció, con el pulso temblando. Caminó hasta el primer tercio del puente, apoyando la cuerda para sentir estabilidad. El corazón le latía con fuerza, pero notó que no se derrumbaba el mundo. Retrocedió, exhausto pero aliviado, como si hubiera dado un gran salto.

Ese día cenaron juntos en la cabaña. El monje le habló de cómo la mente anticipa escenarios catastróficos, aunque sean poco probables.

—A veces, la ansiedad crece porque nos enfocamos en la peor consecuencia posible, sin contemplar que tal vez las cosas fluyan de otra manera.

Akihiro entendía el razonamiento, pero aún no tenía la confianza completa para cruzar de un tirón.

Al alba, Ryokan anunció que al día siguiente emprendería un viaje por unos mandados del templo. Invitó a Akihiro a un último paseo antes de su partida. El samurái se sintió algo triste de que la guía del monje llegara a su fin, pues valoraba su compañía. Aun así, acordaron encontrarse en el puente al salir el sol.

Llegada esa hora, ambos se detuvieron ante la pasarela. El paisaje parecía envuelto en una neblina suave. El monje extendió una mano en señal de apoyo y el guerrero, con una respiración profunda, dio varios pasos sobre las tablas. Cuando llegó a la mitad, vio que el agua corría con calma. Sintió un hormigueo, pero siguió avanzando, esta vez sin mirar atrás.

En el otro extremo, se hallaba un camino que continuaba hacia bosques y campos de cultivo. Ryokan lo observaba desde la orilla inicial, sin moverse. En un momento dado, el monje alzó la voz:

—Cruza con fe en tu equilibrio interior. Deja que tus pasos fluyan con la serenidad que has cultivado estos días.

Akihiro tragó saliva. Fue avanzando con algo de temblor, pero no detuvo sus pasos. Escuchó el crujido de las tablas, notó la brisa en el rostro y un calor que se expandía en su pecho. Con cada paso, la ansiedad se hacía presente, pero él la dejaba pasar en lugar de aferrarse a ella. Cuando se encontró en el extremo opuesto, se giró. Comprobó que el puente seguía intacto. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas, mezcla de alivio y cansancio.

El monje cruzó después, con calma. Lo abrazó y le dijo:

—Tus piernas han sostenido tu peso, pero la fuerza verdadera ha estado en tu mente, que aceptó el miedo sin dejar que te dominara.

El samurái, conmovido, agradeció con un gesto. Sintió que algo había cambiado dentro de él, como si un grillete se rompiera. Comprendió que, al final, la ansiedad no se combatía con técnicas grandilocuentes, sino con la disposición a observarla y a moverse de todos modos, sin permitir que el pánico dictara cada paso.

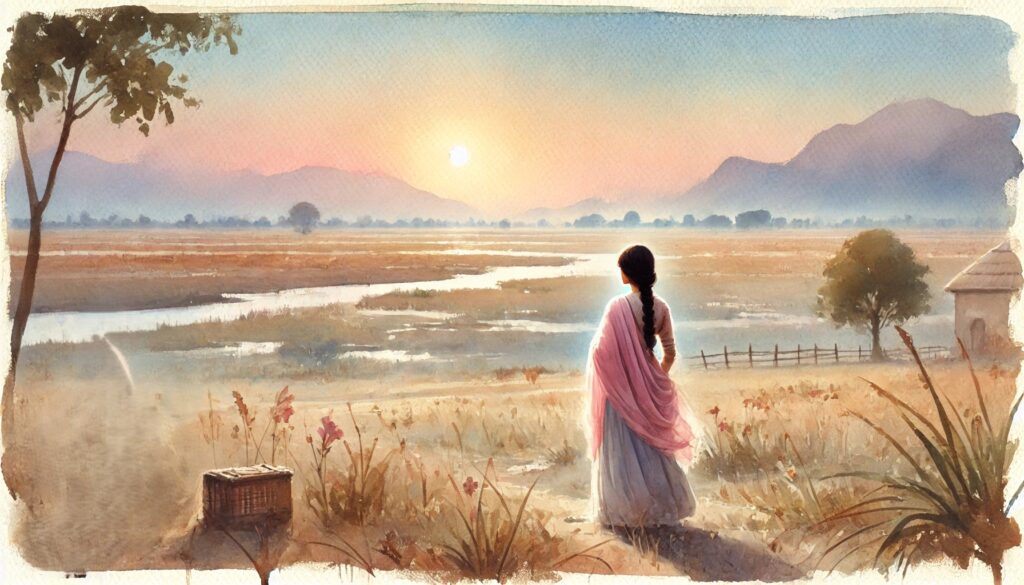

Ryokan se despidió, recordándole que el viaje que debía iniciar era tan importante como la lección que el guerrero acababa de aprender. Volvería en un tiempo, y estaría deseando conocer cómo continuaba su práctica de la serenidad. Akihiro, emocionado, se quedó contemplando el horizonte. La neblina se disipaba y los primeros rayos de sol pintaban el paisaje con destellos dorados.

En las semanas siguientes, el samurái siguió cruzando el puente cuando tenía ocasión. A veces se notaba algo nervioso, pero ya no cedía a la parálisis. El rumor se extendió por la aldea de que Akihiro había vencido a su propio fantasma. Sus amigos lo felicitaban, aunque él respondía que no se trataba de un triunfo ruidoso, sino de un cambio en su forma de responder a ese temor.

Un día recibió una carta de un emisario del templo, informándole de la próxima visita de Ryokan. El samurái sintió alegría y decidió organizarle un encuentro junto al arroyo. Preparó té y algunos dulces de arroz para compartir. Cuando el monje llegó, ambos se sentaron bajo un cerezo que dejaba caer sus pétalos al borde del agua.

—Cuéntame cómo has estado —pidió Ryokan.

Akihiro relató que, aunque la ansiedad aún surgía en otros momentos, había aprendido a respirarla y a no dejar que lo inmovilizara. Siguió entrenando con la espada, pero sin verse obligado a demostrar nada para ocultar un miedo que consideraba humillante. Ahora se sentía más en paz, consciente de que su humanidad incluía también esos temblores internos.

Ryokan sonrió, satisfecho de ver que el guerrero había consolidado una forma de afrontar la ansiedad. Entre sorbos de té, le explicó que cada persona tiene sus propias inseguridades y que nadie está exento de temer algo que parece hasta ridículo a ojos ajenos. Lo importante es comprender que la angustia indica un aspecto de la mente que pide atención.

Al caer la tarde, se despidieron. El samurái le agradeció por haberle recordado que la determinación no se basa únicamente en forzar la valentía, está en aceptar que la mente puede temblar, al tiempo que uno actúa sin rendirse ante esos temores. Desde entonces, Akihiro se convirtió en un referente para otros que experimentaban ansiedades diversas, ya fuera el miedo a hablar en público, a emprender un negocio o a caminar por caminos desconocidos.

La noticia de la transformación de Akihiro llegó a oídos de muchos. Algunos peregrinos acudían a él para preguntarle cómo lograr paz interior frente a situaciones que les provocaban tensión. El guerrero, en lugar de hablar de proezas bélicas, relataba su experiencia con el puente, subrayando que el primer paso fue aceptar el pánico y no huir de él. Después, la paciencia y la perseverancia hicieron posible conquistar esa parte interna que lo bloqueaba.

Con el paso de los meses, el puente envejeció algo más, pero seguía firme a su manera, y la gente de la aldea lo cruzaba con cuidado. El samurái lo atravesaba con la cabeza alta, aunque manteniendo una humildad que no lo abandonaba. Recordaba la primera vez que sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y cómo entonces pensó que su valía se resquebrajaba. Ahora sabía que su coraje no estaba en fingir la ausencia de miedo, residía en avanzar pese a sentirlo.

Un año después, el monje Ryokan volvió a la aldea para impartir enseñanzas en el templo. Organizó una charla donde se invitaba a hablar sobre la ansiedad en diferentes ámbitos de la vida. Muchos acudieron por curiosidad, otros por buscar consuelo. Akihiro tomó la palabra para contar su testimonio, relatando cómo esa emoción tan intensa había transformado su percepción de sí mismo. Confesó que el camino no fue fácil, y que todavía existían días en los que un escalofrío recorría su cuerpo al pisar las tablas. Sin embargo, el conocimiento de su propia mente le daba herramientas para seguir adelante.

La charla terminó con un aplauso sincero de la gente que se sentía identificada con esas vivencias. Algunos hablaban de su miedo a la oscuridad, otros a perder sus cosechas ante las inclemencias del clima, y otros a que sus seres queridos no valoraran sus esfuerzos. El monje cerró la jornada recordando que la ansiedad, bien vista, puede ser un aviso de que necesitamos escuchar con más atención nuestras emociones, en lugar de desdeñarlas o reprimirlas.

Esa noche, en la casa de Akihiro, ambos compartieron una cena amistosa. El samurái agradeció los aprendizajes que le habían permitido reconciliarse con su vulnerabilidad. Ryokan aclaró que el mérito era del propio guerrero, que decidió enfrentarse a esa inseguridad en vez de taparla con acciones desesperadas. Dejó claro que no se trata de un resultado definitivo, se trata de una práctica constante que pide presencia en cada paso.

Con el alba, el monje partió hacia nuevas rutas, buscando difundir su filosofía en otros lugares. El samurái se quedó con la convicción de que la verdadera hazaña había sido la conquista de sus dudas internas. Aquel puente que un día representó un límite insalvable ahora era un símbolo de transformación personal. Le encantaba pasear por allí, escuchando el rumor del agua, notando la brisa y recordando que la ansiedad se transformó en un maestro silencioso.

Moraleja de “El puente invisible”

La historia de Akihiro y el puente invisible enseña que la ansiedad no siempre responde a un peligro real, sino a la percepción de amenaza que surge en la mente. Este samurái, capaz de enfrentarse a desafíos físicos y demostraciones de valor, se vio paralizado por una estructura sencilla. Esa situación pone de manifiesto que la fuerza exterior no garantiza la paz interior cuando la mente se enfoca en temores irracionales.

La experiencia de cruzar el puente refleja que la salida de la ansiedad no se logra con un combate directo, surge con un proceso gradual de aceptación. Akihiro necesitó tiempo para acercarse, respirar y permitir que el temor existiera, sin juzgarlo como una debilidad imperdonable. Esta actitud se basa en convivir con la incomodidad, respetando que la mente puede crear escenarios dramáticos, pero sin dejar de avanzar poco a poco.

La intervención del monje Ryokan resalta un punto clave: la importancia de la guía y la práctica constante. Encontrar a alguien que escuche sin enjuiciar y ofrezca herramientas sencillas, como respirar con calma, resulta determinante para aprender a gestionar la ansiedad. Pero el verdadero cambio nace en el compromiso personal que se expresa al dar pasos concretos, incluso cuando las palpitaciones hacen creer que es imposible seguir.

No se trata de reprimir la ansiedad ni de burlarse de sus señales, la mente intenta protegernos de lo que interpreta como un peligro. Cuando Akihiro decidió no escapar de esa sensación y la contempló con serenidad, descubrió que el pánico disminuía su poder. Avanzar con pequeñas exposiciones controladas transformó el puente en un espacio de enseñanza, en lugar de una barrera definitiva.

Otro elemento fundamental es la comprensión de que la ansiedad puede ser una aliada si la escuchamos con atención. En esta historia, el guerrero halló la oportunidad de descubrir partes de sí que desconocía. Se dio cuenta de que su identidad de samurái también incluía la posibilidad de temblar, y que eso no lo hacía menos valioso. Mantener una imagen implacable le impedía aceptar su vulnerabilidad, y la ansiedad crecía en la sombra. Al sacarla a la luz, se liberó del peso de fingir una dureza inquebrantable.

En la vida cotidiana es fácil pensar que el valor consiste en borrar cualquier indicio de miedo. Sin embargo, la experiencia del puente muestra que la valentía real aflora cuando, pese a sentir la agitación interna, avanzamos. Con cada paso, el samurái dejaba a un lado la necesidad de control absoluto y aprendía a fluir con la situación. Esa lección puede trasladarse a contextos como el trabajo, las relaciones personales o los proyectos donde la incertidumbre despierta ansiedad. Mirar de frente a las dudas y moverse con ellas en vez de huir o pelear ciegamente.

La historia subraya también que el cambio interno no es inmediato. Akihiro requirió días de adaptación, caminando una fracción del puente en cada intento. En la práctica real, adoptar ese enfoque gradual permite que la mente se habitúe, de manera que los niveles de tensión bajen. El contacto regular con aquello que nos hace sentir inseguros, supervisado por una actitud de calma, facilita la superación de los bloqueos.

Es esencial recordar que pedir apoyo no significa debilidad. El encuentro con Ryokan sirvió para que Akihiro normalizara lo que sentía y comprendiera que la mente puede crear angustias ante peligros ficticios. Esa validación fue la clave para avanzar sin fingir o ignorar el problema. Cuando en la vida se cuenta con un guía, un amigo o un profesional que aporte otra perspectiva, la ansiedad pierde fuerza.

Por último, la moraleja del “puente invisible” se podría resumir en la idea de que la confianza nace cuando elegimos mirar la ansiedad sin rendirnos a sus imposiciones. Al igual que el samurái, cada persona puede descubrir que el miedo carece de base sólida cuando deja de combatirlo con tensión y elige aproximarse paso a paso. El resultado es la liberación del yugo mental que impide disfrutar el presente. Porque, al final, el enemigo más grande no suele ser el puente en sí, sino las historias que la mente fabrica en torno a él.